家庭用太陽光発電は2012年に導入された「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」通称「FIT制度」を機に、一般家庭に爆発的に普及しました。

当初は売電価格が高かったこともあり設備投資に対しての見返りが大きかったのですが、その後は売電価格の下落、天災や経年劣化等による設備の修繕コスト等が顕在化したことで徐々に話題に上がることが少なくなってきました。

一方で、東京都では2025年4月から、年間供給延床面積2万㎡以上のハウスメーカー等に対して、住宅含む新築建物への太陽光発電設備等の設置が義務付けられました。

そんな太陽光発電ですが、ぶっちゃけ2025年現在、設備投資に対して効果はどの程度あるのでしょうか?

今回は一般家庭の代表的なケースをもとに、※お金の時間価値まで考慮して4パターンのシミュレーションをしてみます。

※今の100万円と将来の100万円の価値は異なるという考え方。「割引率」の部分で後述。

◆投資分を何年で回収できるか?

・【売電制度の説明】FITとFIP

まずは太陽光発電で重要になる売電価格について運用されている買取制度について2つ解説します。

①FIT制度

国が定めた一定の期間と価格で電力会社に買い取らせる制度で、住宅用太陽光発電では原則10年間買取価格を固定する制度。

設備を導入した年度によって「1kWhあたりいくらで買い取るか」が決まります。

ちなみに2025年10月以降の設置では、最初の4年間は24円/kWh、5~10年は8.4円/kWh、11年目からは市場動向によって価格が変動することになっています。

最初に高い買取価格を設定することで設備投資の早期回収をしやすくしています。

②FIP制度

2022年から開始した制度で、FIT制度と違い、電気の買取価格が市場に連動する制度で、現時点では一般家庭用規模の太陽光発電は適用外です。

FITでは固定の高い買取価格を約束する一方で、消費者が負担する「再エネ賦課金」が大きくなるという問題点がありましたが、市場と連動することで消費者の負担を軽減し、太陽光発電が持続可能なシステムにするための制度です。

制度適用対象の事業規模(発電規模)は徐々に引き下げられており、もしかすると将来的には一般家庭用太陽光発電も制度対象になるかもしれません。

・計算の前提条件

- 設置容量:5kW(2階建て100㎡の戸建ての屋根に設置できる一般的容量)

- 太陽光パネル設置費用:140万円

- 蓄電池設置費用:160万円

- 年間発電量合計:1,100kWh/kW×5kW=5,500kWh

- 自家使用率:蓄電池無し;33% 蓄電池有り;60%

- 売電単価:~4年;24円 5~10年;8.3円 11~30年;10円

※2025年10月以降のFITによる10年間の買取価格で設定。11年目以降の価格は市場連動。 - 電気小売価格(電気を買う価格):33円/kWh

- 年間設備維持コスト:1.5万円程度

- パワコン交換時期:20年経過時

- パワコン交換費用:30万円/回

- 劣化による発電効率の低下率:0.5%/年

※発電量が毎年下がる。 - 割引率:2%

実際のシミュレーション結果

それでは実際にシミュレーションを行います。

【ポイント】

・発電設備の劣化により総発電量が毎年低下していくことで、電気代の削減額と売電額も年々下がる前提。

・電気代削減額は、今まで買っていた電気を買わずに済むことで削減できる電気代です。

・売電額は、買取単価が減少する5年目以降は大きく減少します。

・累計損益は初期投資分のマイナスからスタートします。

・割引後累計損益はお金の時間価値を考慮した場合の実質的な損益です。

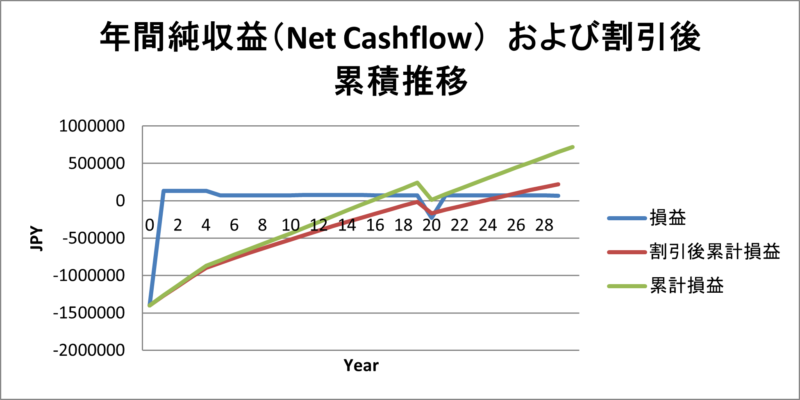

ケース①太陽光発電のみ設置

結果は16年目に金額面で投資分を回収でき、お金の時間価値を考慮すると、24年目に実質的に投資分の回収ができた、ということになりました。

初期投資をした初年度と、パワコンを交換(30万円)した20年目のみ単年の損益がマイナスになります。

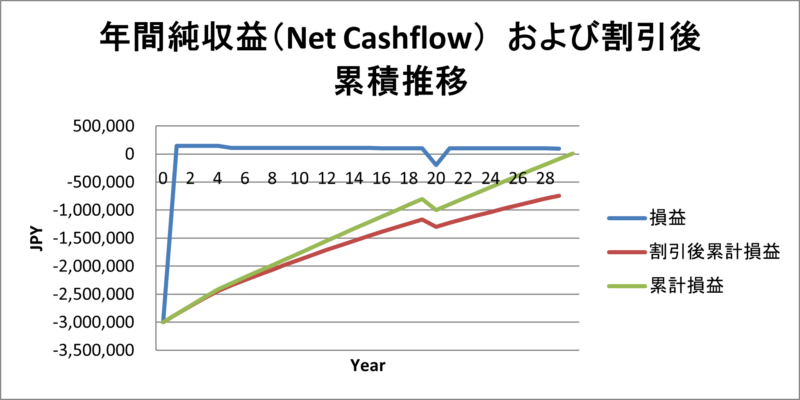

ケース②太陽光発電と蓄電池を設置

太陽光発電システムのみでは、自宅で電気を使用していない時間帯に発電した余剰電力は使用できず廃棄になってしまうため、蓄電池を併設してみましょう。

蓄電池を設置すれば夜間でも発電した電力を使用できるため、自家使用率は60%程度にまで上昇すると見込みます。

金額面での回収は30年後にギリギリ達成できましたが、お金の時間価値を考慮すると30年間での投資回収は困難、ということになりました。

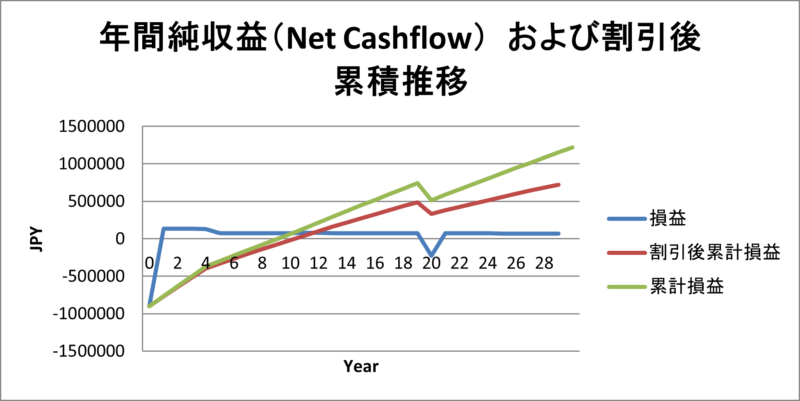

ケース③【補助金利用】太陽光発電のみ設置

例えば東京都では2025年9月現在、太陽光発電の設置にあたり補助金を利用することができます。

発電容量1kWあたり10万円(新築住宅では12万円)となっているため、今回は10万円×5kWで50万円の助成が受けられると仮定します。

補助金を活用することで投資回収は劇的に早まり、11年目には実質的に投資分の回収ができるという結果になりました!

将来的に買替えることを前提に住宅を購入した場合でも、これくらい投資回収が早くできるなら導入を前向きに検討できるのではないでしょうか?

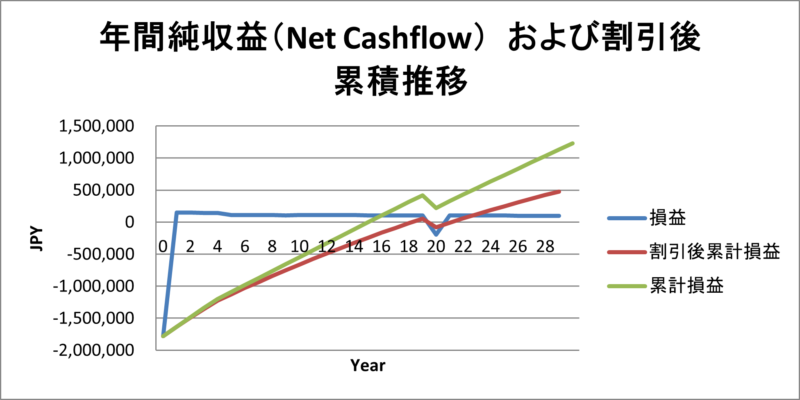

ケース④【補助金利用】太陽光発電と蓄電池を設置

東京都では、蓄電池の容量1kWhあたり12万円の助成が受けられるので、容量6kWhの蓄電池を設置すると仮定すると、前述の太陽光発電の助成金50万円に加えて72万円の助成が受けられます。

19年目に一時的に実質的投資回収に至りますが、20年目のパワコン交換コストでマイナスに転じ、22年目以降再び損益プラスという結果になりました。

・将来の撤去費用まで織り込むと?

忘れちゃいけないのが、太陽光発電設備は撤去するのにもお金がかかるという点です。

家電などと同じくリサイクル料、取り外し費用、運搬費用、等がかかるため、

「古くなった自宅の解体ついでに壊してもらえばお金かからないでしょ」

とも一概にはなりません。

一般的に、屋根に設置する家庭用太陽光発電システムの廃棄費用は取り外し作業費等を含めると40万円程度、蓄電池の廃棄では更に15万円程度と言われています。

これを踏まえて、前述の4つのシミュレーションで30年後に廃棄した場合、最終的な損益はこうなります。

↓

このシミュレーションは多少”保守的”に計算してはいるものの、補助金利用を前提にしないと実質的にプラスになることはないという結果になってしまいました。

また繰り返しになりますが、期間中の蓄電池の交換費用は加味していないため、蓄電池有りの場合は更に収支が大きくマイナスになる可能性があります。

長年使用して元が取れた!と喜んだのもつかの間、最後に思いもよらない高額出費で泣かないように撤去費用の積立を行うなど準備をしておくことが大切です。

・考慮すべき不確定要素

これまでのシミュレーションでは、パワコンの交換はあれど、突発的なリスクまでは考慮していません。

・耐用年数経過前の設備故障(期間内の交換回数が増える可能性)

・地震や台風などによる設備破損

・屋根からの雨漏り(補修のために設備の一時撤去が必要になる可能性あり)

・インフレによる人件費と設備価格の上昇

・売電価格の下落(市場の変動リスク)

・晴天が少ない等の天候要因

・近隣で建築が行われる等日照条件の変化

これらのリスクは自分でコントロールできず、かつ収支に大きな影響が出かねない要因のため、これらを織り込んだ意思決定が必要です。

売電収入は確定申告が必要?

事業的な規模・性質でない一般家庭が得た売電収入が、その他の副業収入等と合算して年間20万円以上になった場合、雑所得として確定申告が必要になります。

一般的な設置容量5kWの太陽光発電を設置し自家使用率33%とした場合でも、年間売電収入だけで20万円を超えることは考えづらいですが、本業会社員で副業収入等がある方は注意が必要です。

以下の項目は経費計上できるため、確定申告の必要が出た場合は忘れずに計上するようにしましょう。

・メンテナンス費用

・ローンの利息(設置のために借入をした場合)

・設備の減価償却費

※設置のために補助金等を利用した場合は、実際に負担した金額だけが費用として計上できます。

こんな家庭にはオススメできるかも

①EV車に乗っている

シミュレーションで出したように、太陽光発電の設備投資を回収できるかどうかは蓄電池の有無が大きな要因の一つです。

蓄電池を設置していなくても、家庭で電気を使用しない時間帯の発電分をEV車の充電に回すことができるのであれば投資回収が早まる可能性があります。

EV車を緊急用家庭電源として利用することもできます。

②災害時に備えたい

電気代の削減と合わせて、天災等による停電時にも家電が使えるように備えておきたいなら、安心を買うという意味で自家発電環境を整えておくのはアリです。

ただし蓄電池の導入は前提になると思うので、安心代としてどこまで割り切れるか要検討です。

・日中の在宅時間が長い家庭

蓄電池を設置しない場合、日中に電気を利用しないとせっかく発電した電気も使うことができません。

当然ですが、電気は売電の単価よりも使うために買う小売単価の方がずっと高額なため、発電した電力の自家使用率を高めて買う電気をいかに減らすかが損得の大きなポイントになります。

・補助金が大きな自治体に住んでいる

前述の通り、太陽光発電の設置で補助金を受けられるか否かは、投資回収を早める上で非常に大きなポイントです。

2025年9月現在、東京都では太陽光発電の設置に最大300万円もの補助金を出しているように、自治体の政策によって大きな補助金を受けられるのであれば必ず利用したいところです。

◆結論

1.投資の目線で考えると、補助金を活用できなければ効果があまり見込めない。

2.今の日本のように物価高、インフレ局面ではお金の時間価値まで考慮したい。

3.設置場所(主に屋根)の修理が発生すると無駄な取り外し費用が発生する可能性があるため、設置するなら新築か築浅の段階で設置したい。

4.災害時の備えのために導入するならアリ!

コメント